他身处人工智能浪潮前沿,一面构建让机器读懂世界的知识图谱,一面推动大模型落地生根;他将尖端算法化作课堂解题的钥匙,破解传统教学痛点;他以满腔热情投身科普,致力让AI成为校园内外的贴心帮手。他是东华大学青年教师,信息与智能科学学院徐波。

深耕智能教育新范式,做学生成长的引路人

“我热爱教学,喜欢与学生交流,愿意投入时间精力在这上面。”2018年,正值人工智能产业化浪潮席卷全球,博士毕业的徐波却婉拒了业界抛来的高薪橄榄枝,怀着对教书育人的热情加入了东华大学。

入校伊始,徐波主动承担起《Python语言程序设计》《数据科学技术与应用》等多门课程。在教学过程中,徐波注意到研究生课程体系中缺少《机器学习》这门重要的人工智能基础课,便主动请缨从零开始创建课程。筹备工作千头万绪,徐波翻阅了四十余本教材,观看了市面上大量相关教学视频及培训课程,多次走访兄弟院校调研取经,最终形成了涵盖理论与实践两部分内容的课程大纲。在教学环节,除了讲授基础理论知识,徐波要求同学们能够从零复现核心算法,并将抽象公式转化为可运行的程序。这种亲手重建的过程,使同学们对算法的理解完成从全局认知到细微洞察的跃迁。期末考试时,他通过做真实项目考察同学们的实战能力,引导大家直面现实需求,而非仅停留在教科书上的纸上谈兵。

几年间,这门《机器学习》课程深受同学们欢迎,2024级计算机科学与技术专业研究生楚荃友说:“这堂课为我后续学习深度学习与大模型奠定了基础,以及课堂中的代码实战与测验,引导我更加注重实践,更加积极地将理论知识应用于实际场景。”

(徐波在课堂中)

“扶上马,送一程”是徐波对于研究生培养的理念。在他看来,导师除了要引导同学们进入最前沿的领域研究,更要在其遇到困难时给予关键支持,这种支持既体现在学术研究中,也包括心理关怀等多个方面。2020级计算机科学与技术专业硕士研究生黄世洲的研究方向是多模态信息抽取,他在第一篇论文投稿时遇到了困难,接连两次被拒让他开始怀疑自己,“是不是论文没有价值?我的科研能力是不是很差?”甚至一度萌生了更换课题的想法。徐波注意到了他的异常,不仅在学术层面给予了针对性指导,更把他叫来办公室针对审稿人意见逐字逐句修改。在休息间隙,徐波坦诚地分享自己的经历,鼓励他道:“投稿被拒很正常,我甚至有文章历经两年、多次被退稿才最终发表,千万不要因为暂时的挫折而否定自己。”几经修改完善,文章最终被顶级会议WSDM 2022接收,目前引用量已超百次。谈及那段经历,黄世洲表示,“不仅是学术能力的提升,更是心态上的进步。和徐波老师并肩作战的过程,更加激发了我对科研的兴趣,这也成为我日后读博的动力之一。”

(徐波与研究生同学们)

锐意科研创新,赋能教学改革新实践

在人工智能技术浪潮中,徐波的科研工作紧扣两大核心主线:一是为机器构建扎实的知识基石——知识图谱,二是探索人机交互的前沿力量——大模型。

AI为何如此智能?如此博学?答案便在于“知识图谱”技术,而徐波的代表性成果成果CN-DBpedia正是为此而生。CN-DBpedia好比一部“为机器打造的中文百科全书”,它将海量的文本知识转化为机器能够读懂的“实体”与“关系”,是国内规模领先的开放中文知识图谱之一,API累计调用已超16亿次。为确保这部“中文百科全书”的准确性与时效性,徐波和团队为其设计了基于多源交叉验证的算法与不间断的知识获取系统。这项工作,为国内诸多AI应用(如搜索、问答等)提供了坚实的知识基础。徐波说:“我们很自豪,能为整个AI生态做一些基础性的、铺路搭桥的工作。”

(徐波在研讨会上汇报科研进展)

2022年底,大模型的崛起为AI领域带来了革命性的变革。徐波敏锐地意识到,这正是补全知识图谱短板,实现技术跃迁的良机。他认为:知识图谱虽有事实与逻辑的“硬骨架”,却缺乏流畅交互的“血肉”;而大模型虽语言能力强大,却常有事实谬误的“软肋”。将二者结合,才是未来的方向。而这恰好为解决传统教学模式中的共性难题提供了突破口——“一刀切”的课堂难以满足学生个性化需求,备课、出题、答疑又占据大量时间。他以“知识图谱与大模型赋能教育教学全流程改革”为目标,力求构建高效、精准、个性化的教学新范式。

在教学设计智能化方面,他利用大模型技术构建课程知识图谱,使知识脉络清晰可视,并借鉴教育学中的“布鲁姆分类法”,自动生成从“记忆”到“创造”六大层级的海量习题,实现精准练习;在学生学习个性化方面,他开发智能学习系统,使学生能够随时与课程内容互动对话,获得即时反馈与精准指导;在学习评价科学化方面,他大力改革考核机制,引入项目式大作业,倡导以赛促学,引导学生通过真实任务提升综合能力;在教育资源共建方面,他积极与企业合作共建AI虚拟实验室,让学生沉浸式体验工业真实环境,打通从课堂到产业的“最后一公里”。

(徐波在校外分享教学改革经验)

在教学改革指引下,徐波的教学工作深受学生好评,评教成绩持续名列前茅。相关课程先后获批国家级一流本科课程(参与)、校级一流本科课程(主持)及校级“专业+AI”课程(主持),荣获东华大学“我心目中的好老师”及东华大学教学成果特等奖。

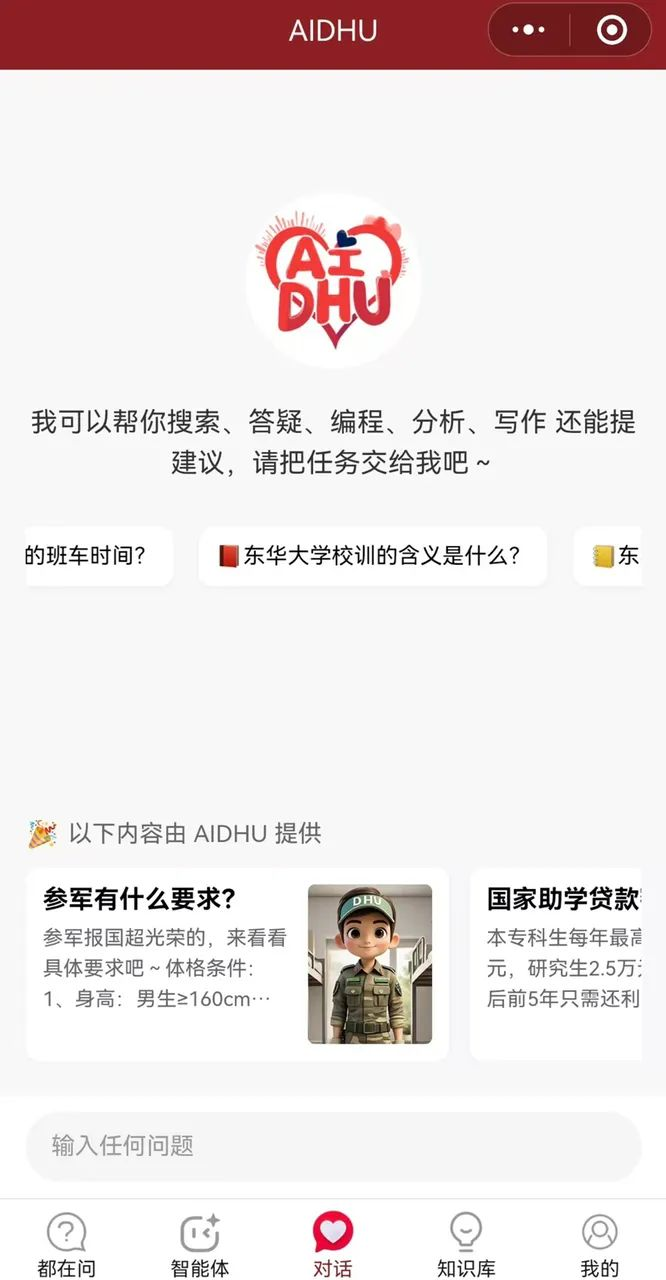

作为人工智能领域的学者,徐波始终坚信,技术的终极价值在于服务“人”。他不仅致力于教学改革,更将AI赋能至更广阔的学生服务领域。他与学生处共同开发的AI辅导员“AIDHU”于今年5月份上线,致力于成为同学们身边7*24小时相伴的超级智囊与贴心伙伴,为大家的校园生活排忧解难、保驾护航,上线后受到广泛欢迎。同时,他还正在开发一个面向同学们的“抑郁症辅助诊疗及智能问诊系统”,希望能够为有需要的同学,打造一位全天候、安全、私密的倾听者与陪伴者,为学校的心理健康工作提供有益的补充。“做这些,一方面是为了让大家切身体会到AI给生活带来的改变,另一方面是希望技术能展现它最温暖的一面,也是我作为一名教育工作者的初心和坚持。”

(AI辅导员“AIDHU”)

徐波认为,AI将在未来无处不在,但人类的核心优势始终在于提出问题、深度思考、共情协作与价值判断的能力。他相信,未来的关键不是人与AI的对抗,而是“人+AI”的协同。“我们的目标,是培养出能善用AI这个‘超级外脑’,去解决更复杂、更有创造性问题的创新人才。”徐波也将在这条道路上继续努力,做一位积极的探索者与实践者。